本日は河童の手のミイラをご紹介したいと思います。

河童(かっぱ)とは、日本に伝わる妖怪です。

他にも河伯(かはく)や水虎(すいこ)と呼ばれ、その特徴や言い伝えは曖昧ですがどれも水にまつわる存在ということは共通しています。

日本各地に伝承やミイラが現存しており、鬼や人魚と並ぶもっともポピュラーな妖怪と言っても過言ではないでしょう。

そんな無数に実在する痕跡が新たに発見されました。

それがこの箱に収められていた腕のミイラになります。

今回はあらゆる角度からお見せするために動画を撮影しましたのでまずは下記より映像をご覧ください

河童の手のミイラ Japanese Specter, the mummy of a kappa

※動画が再生されない場合はYouTubu側でご視聴ください。また、Cookie削除で解決する場合もあるようです

いかがでしたでしょうか?

鋭い爪を有した4本の指、その間には半透明の水かきのようなものが確認できます。

破損した皮膚の下から覗く骨格、乾燥した皮下組織からは長い年月の経過が見て取れます。

さて、ここからは真実をお伝えします。

実はこちらのミイラ、私が製作したモノになります。

騙してしまったのなら申し訳ございません。

私は趣味で粘土作家としても活動しているのですが、少しでもロマンを感じてもらえたら本望です。

以下では製作工程を簡単に解説しますので、もしもハンドメイドに興味がありましたらお立ち寄りください

作り方

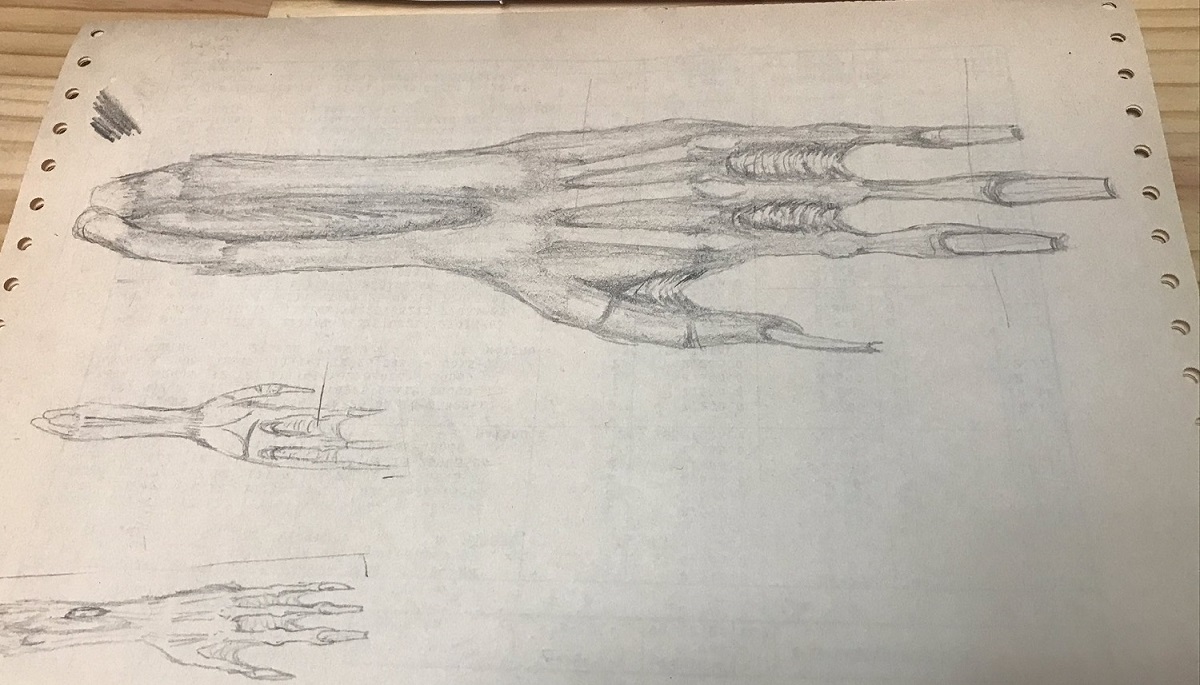

まずはイメージを書き出してみました。

冒頭でお話しした通り、カッパの手とされるミイラは日本各地に無数に存在します。中にはもしかするとホンモノがあるのかもしれませんがそのほとんどが動物を利用した作り物とされています。

そうした実在する腕のミイラを見たり、伝承にある特徴、私たちが元々抱いていたイメージなどを頭の中で組み合わせました。そうして出来上がったのがこの設計図になります。

特徴としては、

- 指は4本に設定

- 水かきを追加

- 指は不自然に長く、爪も鋭く

手首で終わらせずに前腕まで製作することにしました。

次に項目では粘土を使用し立体化していきます

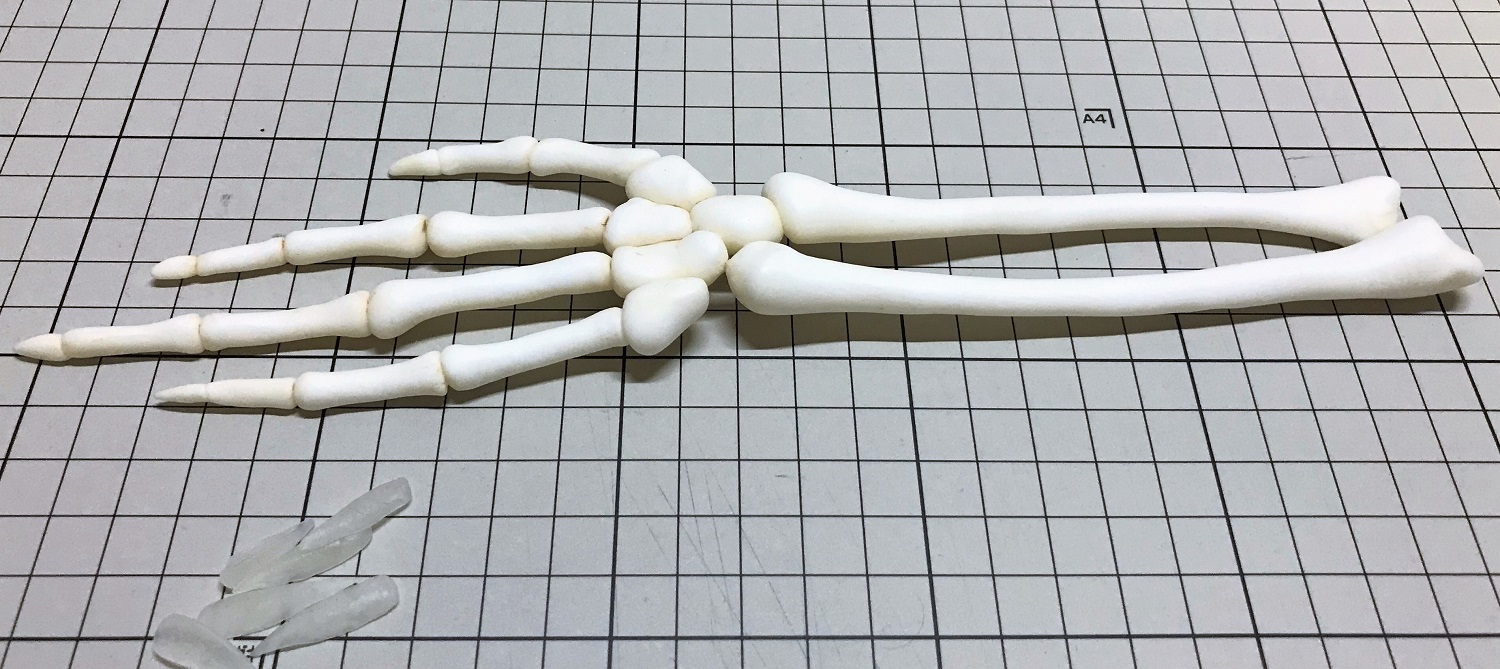

骨格の造形

最初に制作したのは骨です。

樹脂粘土を使用し、フリーハンドで作りました。

作るのはミイラですので骨格のほとんどは見えなくなる部分ですが、実際に骨格に肉付けすることでリアリティを追求しました。これにより、皮膚をランダムに欠損させても自然に骨を露出させることが出来ます。

こちらの骨格、人間工学には基づいておりませんが骨格模型を参考にしているのでそれなりに雰囲気は出ているかと思います。

使用した粘土は100円ショップであるDAISOの樹脂粘土(100円)です。

カラーはホワイトをそのまま使用。乾燥する工程でわずかに色がくすみますので、そのままでも骨っぽさが出ますが乾燥後にウェザリングカラーで墨入れしています。

爪には「すけるくん」という特殊な粘土を使用しました。

乾燥すると半透明になる特性が爪の演出に都合がよかったためです。もうひとつは私自身、扱ったことがなかった粘土でしたので”試用してみたかった”という側面が大きいです。

使ってみた感想としてはベタつきが強く扱うには慣れが必要に感じました。また、水分が多く乾燥後の収縮もかなり大きいです。インターネット上ではこの粘土をうまく使いこなしている方も見受けられますので本当に尊敬しますね。

皮下組織の製作

次に、先ほどの工程で作った骨格に皮下組織を盛りつけていきます。

ミイラ化しているという設定ですので肉厚になりすぎないように心掛けます。

こだわりとしては使用する粘土の種類を使い分けている点です。ここでは木粉粘土を選択しました。

写真の質感からも伝わるかと思いますが、樹脂粘土よりも荒くザラつきのある質感のためミイラ化した肉を表現するのに向いているかと考えました。

写真を撮り忘れてしまったのですが、この皮下組織が乾燥した次の段階で指と指の間に水かきを「すけるくん」で造形してます。

聞き慣れない方もいるかと思いますが、木粉粘土は100円ショップでも取り扱いがあるお手軽な粘土です。

上記はダイソーの商品ですがseriaでも「木かるねんど」の商品名で取り扱ってます(成分は若干異なります)。

上記のようになめらかな表面に仕上げることも可能です。

作風次第では今回と全くイメージの異なる温かみのある作品を生み出すことも出来るでしょう。

ですが、この場合でも表面を触るとやはりザラザラしています。

塗料を塗る際にも、その水分をスポンジのように吸収する性質があります

皮膚の製作

大きく分けるとこれが最後の工程になります。

皮膚は骨格と同じく樹脂粘土で製作しています。塗装を楽にするために茶色い粘土と白い粘土を混ぜて着色しています。

こちらも骨格を生かすために肉厚にならないように、薄く皮膚を造形していきます。

造形に使用した道具は指、金属スパチュラ、筆の反対側です。丸みのある筆の反対側が思いのほか役に立ちました。

造形した箇所が乾燥する前に触れてしまうと崩れてしまうため、一度で作ろうとせずにある程度つくったら乾燥させてから続きを製作するようにしています。

次ではその過程を写真でお見せします

見比べると分かりやすいかと思います。

写真右では左よりもディティールが追加されているのがわかりますでしょうか。具体的には関節と関節のつなぎ目だったり、手の甲も表面が自然になるように仕上げています。

皮膚でもっともこだわったのは”シワ”です。

元々ふくらみがあったであろう皮膚が、乾燥で縮んだ際に出来るシワを表現するように心掛けました。

ここまで完成しましたら最後は塗装です。

仕上げの塗装に使った塗料は上記のたった二つです。

先ほども触れましたが、塗装を楽にするために粘土を着色していますのでこれらを使用して軽いウェザリングのみで仕上げました。

ウェザリングカラーは露出した木粉粘土部分にのみ使い、余分な塗料は綿棒でふき取ってます。シタデルカラーは指と指の間など、隙間になるような部分を中心に使用しました。

上記の塗料を選んだ理由としては、一般的な塗料だと塗料の主張が強すぎるために元々粘度がゆるい塗料を使用しました

さいごに

皆さんお楽しみいただけましたか?

妖怪や未確認生命体(UMA、Cryptid)のミイラはロマンがありますよね。

もしも私が江戸時代に生まれていたら人魚のミイラを製作していたかもしれない、そんな妄想をしてしまいます。

ちなみに箱は元々綺麗だったものを塗装で古く見せているだけですので実際にはまったく汚れていない綺麗なものです。

本体を包んでいる中の紙も元々は新品です。水で濡らし丸め、直線だった端を破くことで意図的に劣化させました。塗装すればさらにリアリティーが増すかと思いますがここでは省略いたしました。

粘土遊びは個人的には万人にオススメしたい趣味です。

手先を使うことで脳にもいいですし、お金もかかりません。

今の時代は樹脂粘土も100円ショップで購入できるので、こちらの製作費は3000円以下です。

これは全て買いそろえた場合の概算ですので、使用した量のみで計算すれば1000円以下かと思います。

今回は以上になります。

私のYouTubeチャンネルでは不定期ですがオリジナル作品を発表したいと考えていますので良かったら遊びに来てくださいね。

それではここまでお付き合いいただきありがとうございました

関連ページ

コメントを書く ∗名前は省略できます